Un cuadro del siglo XV te pedía paciencia. Te sentabas frente a él, lo mirabas durante un rato largo y, si tenías suerte (o una enciclopedia cerca), empezabas a entender qué significaba cada objeto. Un videoclip de 2025 te pide tres segundos de atención. Si en ese tiempo no has sentido algo —rabia, deseo, indignación, euforia—, has perdido. El símbolo ya no codifica moralidad. Detona emociones.

Esto no significa que la cultura pop sea superficial y el Renacimiento profundo. Significa que operan con mecanismos distintos. La iconografía clásica premiaba la contemplación; la actual premia el impacto. Ambas buscan lo mismo: construir identidad a través de imágenes cargadas de significado. Lo que ha cambiado es la velocidad y el propósito inmediato.

El Matrimonio Arnolfini (Jan van Eyck, 1434). Aquí, desde el perro hasta la vela, es un código moral y social que solo se desvela con la contemplación.

El claroscuro como atajo emocional

¿Cómo consigues que algo parezca profundo sin exigir que tu audiencia estudie historia del arte? Fácil: copias la estética de los que sí eran profundos.

Caravaggio pintaba con contrastes brutales de luz y sombra. La luz focalizada dirigía tu mirada hacia lo importante; la oscuridad creaba tensión dramática. El efecto era visceral antes que intelectual. Sentías el peso de la escena antes de analizarla.

Lady Gaga en Judas (2011) hizo exactamente eso. Convirtió a los apóstoles en moteros, bañó todo en sombras densas y luz casi monocromática. El resultado es gravedad instantánea. No necesitas saber que está citando el barroco para sentir que hay algo épico y peligroso en lo que estás viendo. La iluminación hace el trabajo pesado. Es dramatismo de alto octanaje que funciona sin manual de instrucciones.

La jugada es elegante, hay que reconocerlo: usar los códigos visuales de la academia para dar aire de obra maestra sin requerir el esfuerzo de la academia.

Lady Gaga como María Magdalena en una moto con Jesucristo en Judas

La subversión religiosa como estrategia

Si quieres generar conversación garantizada, toca lo religioso. Madonna lo entendió antes que nadie. En los ochenta, colgó crucifijos sobre encaje y los convirtió en símbolo de liberación sexual. En Like a Prayer (1989), usó cruces ardiendo y un santo negro para mezclar éxtasis espiritual con sexualidad. Pepsi le canceló un contrato millonario por la presión conservadora.

Años después, en el Confessions Tour (2006), se crucificó en un espejo gigante mientras proyectaba la cifra de doce millones de niños huérfanos por SIDA en África. El crucifijo pasó de manifiesto sexual a herramienta de activismo.

El aprendizaje es claro: el símbolo religioso no tiene significado fijo. Significa lo que tú decidas que signifique según tu narrativa.

Lil Nas X llevó esta lógica al extremo. En Montero (2021), estructuró el videoclip como descenso literal al infierno. Primero el Edén con él mismo como serpiente tentadora, luego un juicio donde es apedreado, y finalmente la escena cumbre: baja por un poste de striptease hasta el inframundo, le hace un baile erótico a Satán, lo mata y le roba los cuernos. Si la religión te condena al infierno por ser quien eres, haz del infierno tu reino. El ángel caído se convierte en jefe. La condena se transforma en empoderamiento.

Ocupar el museo: legitimación cultural

Otra estrategia: citar obras maestras directamente para heredar su prestigio. Kasabian en Me Plus One reproduce la fotografía La voluptuosa muerte de Dalí y Halsman.

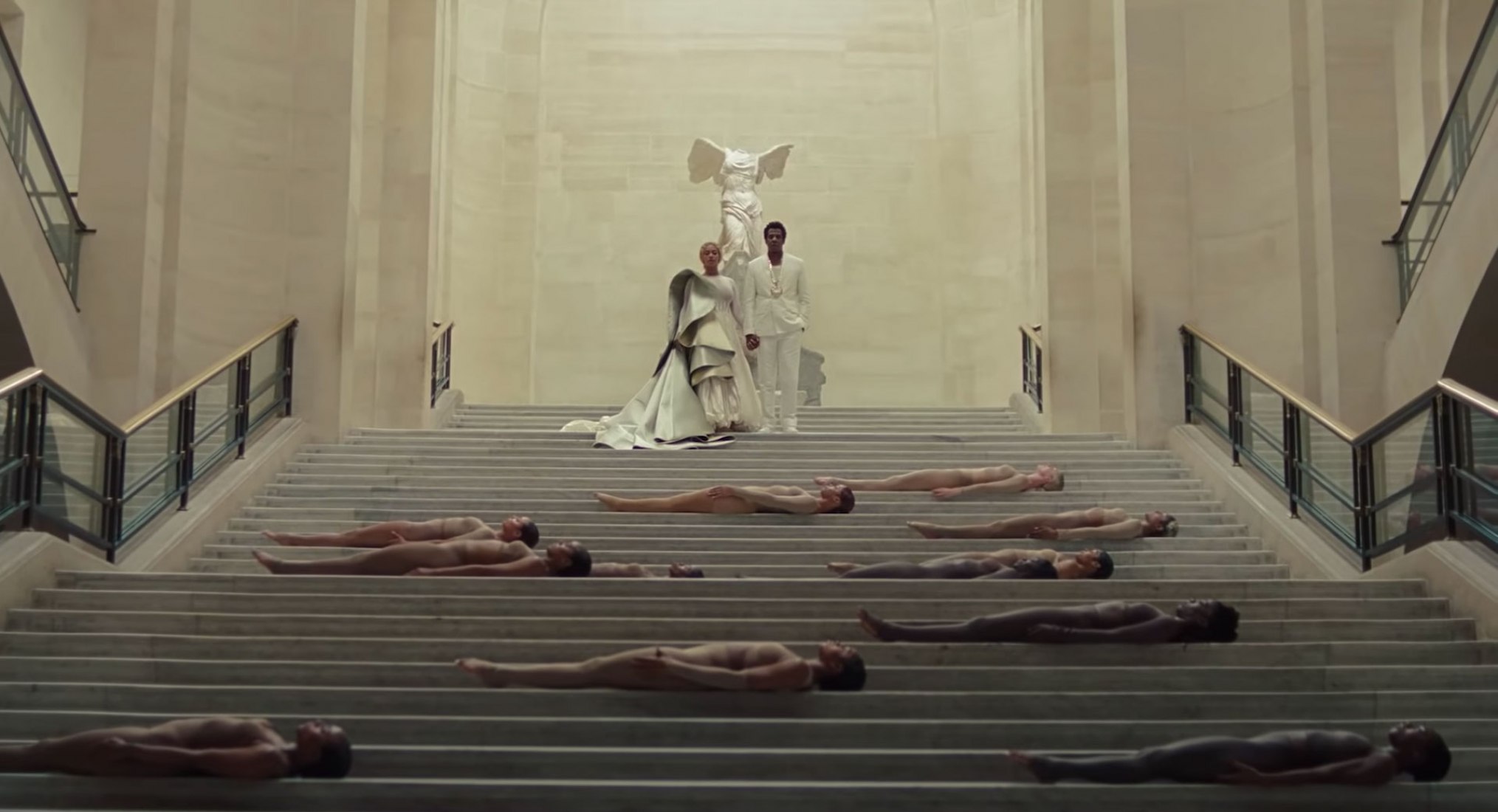

Beyoncé y Jay-Z en APES**T (2018) fueron más lejos: alquilaron el Louvre entero. Grabaron un videoclip donde ellos y un elenco de artistas negros bailaban frente a La Victoria de Samotracia y la Mona Lisa. No citaron el canon eurocéntrico; lo ocuparon físicamente. El mensaje no necesitaba explicación: estamos aquí, en el centro del templo del arte occidental, y el espacio ahora es nuestro.

Pero si hay un caso que merece análisis detallado por su velocidad de transformación y uso estratégico del símbolo, ese es la simbología de Rosalía.

Rosalía y la simbología como construcción de identidad permanente

Y llegamos al caso que mejor ilustra cómo funciona todo esto en tiempo real.

Rosalía no usa símbolos para expresar una identidad previa. Los usa para construirla. Y lo hace a una velocidad que deja claro que la coherencia importa menos que la reinvención estratégica.

Motomami (2022) se edificó sobre una dicotomía explícita. El título lo dice todo: Moto es fuerza, velocidad, tecnología, futurismo. Mami es poder femenino, intuición, raíz flamenca. No se oponen; se complementan como dos formas de poder. La portada cristaliza la tensión. Rosalía aparece en la pose de El nacimiento de Venus de Botticelli —ese gesto de pudor clásico— pero lleva casco de motorista y el cuerpo cubierto de tinta. Es Venus blindada. La diosa de la belleza nacida sobre ruedas, mezclando inocencia renacentista con agresión mecánica.

La estrategia es inteligente: tomar elementos españoles (flamenco, luto, tradición) y fusionarlos sin complejos con estética urbana global y códigos digitales. El resultado es una identidad que no pertenece a ningún lugar específico pero que resuena en todos. Tradición y futuro empaquetados para exportación.

Tres años después, LUX (2025) presenta un giro radical que redefine la simbología de Rosalía: del poder motorizado al misticismo sobrio. El título significa luz en latín. La portada muestra a Rosalía con atuendo blanco ceñido que evoca hábito monacal. Sobriedad extrema. La explicación oficial habla de devoción por la música, equiparando compromiso religioso con entrega artística. El único color es el oro en los labios: símbolo de divinidad y lujo que irrumpe en el minimalismo. Pureza y opulencia simultáneas. La fuerza de la Motomami, sugiere la imagen, reside ahora en su voz. En la palabra.

Pasar del cyberpunk motorizado al misticismo monacal en tres años es un salto considerable. Pero esa es precisamente la lógica: la identidad no se fija, se reconfigura según la narrativa de cada ciclo.

Lo interesante de la simbología de Rosalía no es juzgar si estos cambios son auténticos o calculados —distinción que probablemente carece de sentido en este contexto—. Lo interesante es observar cómo el símbolo funciona como herramienta de posicionamiento que construye identidad mediante la reinvención constante. Cada portada, cada estética, cada referencia visual construye una versión de Rosalía que existe durante un ciclo y luego muta. El símbolo no expresa; performa.

El símbolo como mecanismo de control narrativo

Los ejemplos comparten una lógica común. Madonna, Lil Nas X, Beyoncé, Rosalía: todos usan el símbolo no para ser contemplado sino para ser activado. Su eficacia no depende de que entiendas la referencia original. Depende de que sientas el impacto y lo asocies con el artista. Esto funciona. Claramente funciona. Pero plantea una tensión que vale la pena considerar.

El Matrimonio Arnolfini de Van Eyck recompensaba la paciencia. Mirabas el perro y eventualmente entendías que simbolizaba fidelidad. Mirabas la vela encendida y descubrías que representaba la presencia divina. Cada objeto revelaba capas de significado si le dedicabas tiempo. El claroscuro viral recompensa la inmediatez. Sientes el golpe emocional al instante. Satisfacción rápida, asociación directa. Ambos mecanismos son válidos. Pero cultivan relaciones distintas con las imágenes.

Cuando el símbolo se diseña para detonar en lugar de para significar lentamente, ganamos alcance y perdemos algo de densidad. No es tragedia ni progreso. Es transformación. La pregunta que queda abierta es qué tipo de cultura visual estamos construyendo colectivamente cuando optimizamos para el impacto instantáneo y el engagement. Y si esa pregunta tiene respuesta clara, probablemente no la tenemos todavía.